藍細菌�����,又稱為藍藻或藍綠藻�,是地球上最古老的微生物之一���。它們能通過植物型光合作用���,將二氧化碳固定并轉化為各類碳水化合物�。研究發現很多藍細菌在高鹽環境下在細胞內合成并積累蔗糖來抵抗逆境��。利用這一生理特點����,發展藍細菌細胞工廠進行糖類分子的合成和分泌���,將二氧化碳和太陽能直接轉化為蔗糖產品�����,是一條具有潛力的新型糖原料供給路線�。

青島能源所微生物代謝工程團隊(http://mme.qibebt.ac.cn/)長期以來致力于藍細菌糖類物質合成研究���,其近期研究結果揭示了藍細菌蔗糖合成在調控和代謝方面的若干機理問題����。針對前人在集胞藻PCC 6803研究中蔗糖合成轉錄調控蛋白Slr1588全基因缺失和插入失活兩個突變株在鹽脅迫條件下表型不一的問題�����,該團隊系統分析了slr1588及下游ggpP基因的結構及轉錄情況�,證明了ggpP基因轉錄起始于slr1588基因編碼框內���,slr1588全基因缺失所導致的對下游ggpP基因的轉錄抑制�����,是突變株鹽敏感表型的真正原因��。基于新構建的slr1588突變株����,Slr1588被證明能調控蔗糖合成關鍵酶spsA基因的轉錄和蔗糖分解酶活性���。該研究為進一步解析藍細菌蔗糖合成調控機制和針對性強化蔗糖合成途徑提高蔗糖產量奠定了理論基礎���,相關研究結果發表在Frontiers in Microbiology雜志(Song et al., 2017, Front Microbiol 8:1176)��。

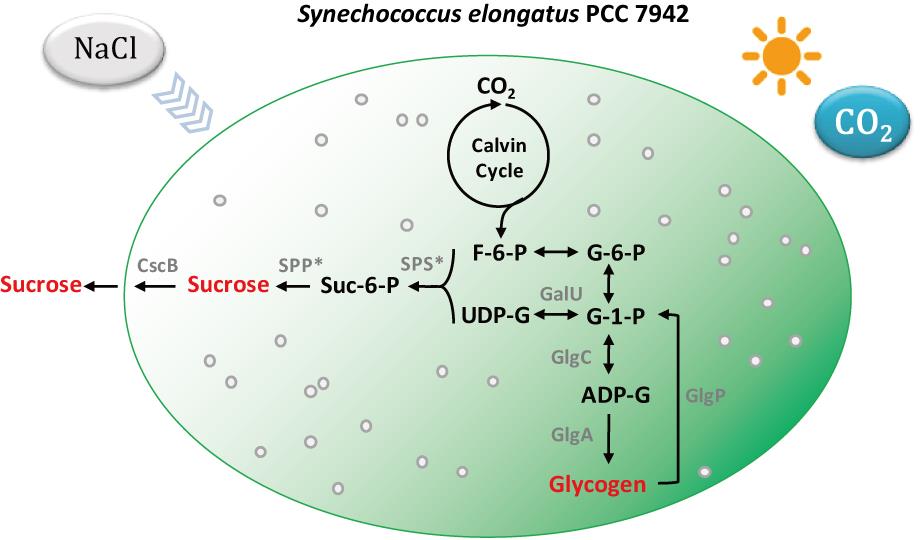

此外���,該團隊在藍細菌蔗糖合成代謝機理研究中也取得新進展(Qiao et al., Appl Environ Microbiol, doi: 10.1128/AEM.02023-17)�。在藍細菌中���,由于蔗糖合成與糖原合成使用相同的前體物——葡萄糖-1-磷酸�����,因此一般認為二者之間存在合成競爭關系���,抑制糖原合成將能促進蔗糖合成�����。然而�,該研究團隊的研究結果表明情況并非如此���。該團隊利用核糖體開關策略��,實現了對聚球藻PCC 7942工程菌株中糖原合成的梯度抑制����,發現糖原水平的下降并沒有帶來蔗糖合成水平的提升���,反而降低了蔗糖產量���;而在藍細菌中增強糖原合成����,則有效提高了蔗糖合成水平�。該結果表明糖原合成并非是藍細菌蔗糖合成的競爭性途徑��,其更有可能作為一個“碳庫”為蔗糖合成提供碳素支持(圖1)�����。該研究結果改變了業界對藍細菌中糖原合成與蔗糖合成關系的傳統認識���,同時也為進一步提高基因工程藍細菌蔗糖產量提供了新的改造策略�����。

上述研究獲得了國家杰出青年科學基金���、中德科學中心項目����、國家自然科學基金青年基金等項目的支持��。(文/羅泉 談曉明 圖/羅泉)

圖1 聚球藻PCC 7942工程菌株中蔗糖與糖原合成關系簡圖