得益于鎂金屬的低毒性��、高地殼豐度以及極高的體積比容量(3833 mAh cm-3)等優勢���,鎂金屬二次電池一直備受研究人員們的關注�����。在很長的研究歷程中���,研究人員們都普遍相信��,鎂金屬負極具有不易生長枝晶的特性�����。然而�,最近的一些研究報道表明�,在特定電解液體系和超高電流密度下�����,“鎂枝晶”問題同樣不可避免����。因此�����,研究者們針對鎂金屬負極的安全性展開了激烈討論�,至今未有定論��。與此同時��,有關各類金屬負極的研究表明��,溶出行為會顯著影響后續沉積過程����,但是�����,針對鎂金屬負極溶出行為的研究一直鮮有報道�。綜上所述����,深入探討鎂金屬負極在較大電流密度以及面容量下的沉積/溶出行為是十分迫切的�����。

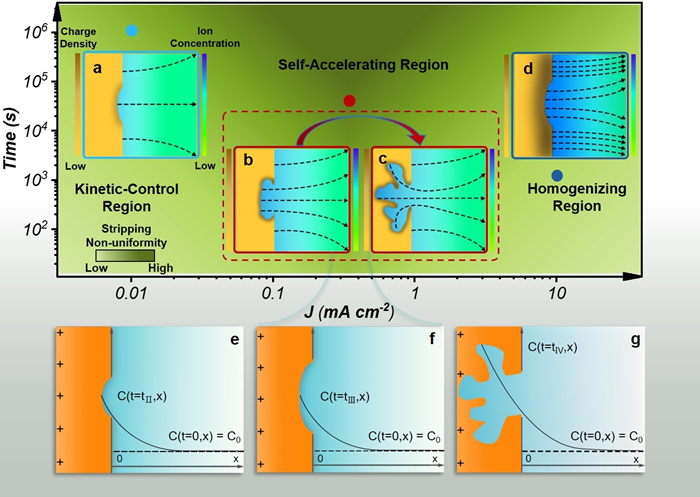

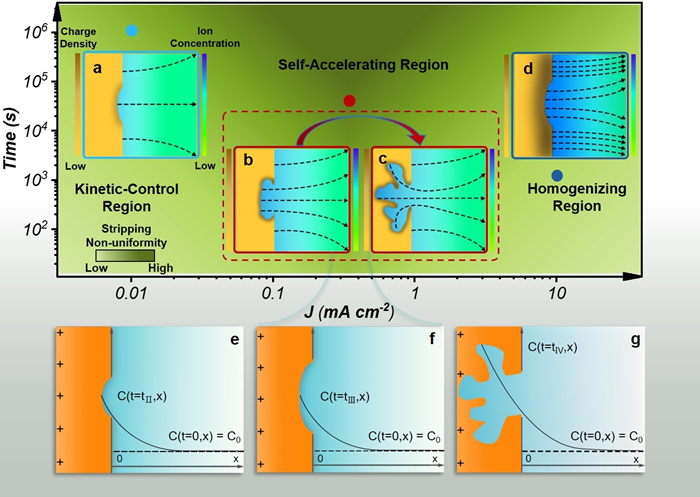

近日��,由青島能源所崔光磊研究員帶領的固態能源系統技術中心�,首次系統地證實��,在與鎂金屬負極兼容性較好的含氯鎂電解液中��,在實用化的電流密度和面容量條件下(≤ 5 mA cm-2����,> 4 mA h cm-2)��,在不做任何集流體修飾的前提下�,鎂金屬沉積物依舊非常地均勻且致密�����,充分體現了鎂金屬負極的獨特優勢��。但是在0.1-1 mA h cm-2的適中電流密度范圍內��,鎂金屬負極的不均勻溶出行為造成其表面出現嚴重的腐蝕坑�����,進而導致后續循環過程中的鎂金屬沉積不均勻��,最終造成鎂金屬負極的過早失效或內短路問題�。更有趣的事�����,在含氯鎂電解液體系中�����,這種不均勻溶出行為與施加電流大小存在密切的聯系�。通過對比多種含氯/不含氯電解液中的溶出行為����,結合無損三維同步輻射X射線斷層掃描技術以及原位譜學等表征手段����,研究團隊證明���,施加電流大小直接影響了電化學反應界面處的含氯物種分布��,進而引發了不同的鎂溶出行為�。具體而言���,在不同電流密度下�����,電化學反應速度與含氯離子擴散速度間的競爭關系共同決定了電極/電解質界面處含氯離子絡合物濃度分布情況����,從而影響了鎂金屬溶出行為����。針對異常溶出行為帶來的不良影響尤其是安全隱患�,研究團隊指出��,攪拌電解液�����、提高電解液濃度���、適當提高電流密度以及使用具有界面離子濃度梯度均化作用的添加劑都是有效改善這一問題的方法��。這項研究將會引起大家對各種金屬負極溶出行為的重點關注����,并啟發研究人員們�,綜合考慮金屬負極的沉積-溶解過程才能判斷其真正的實用性�。相關研究成果發表于國際著名期刊Advanced Materials《先進材料》�。

論文的共同第一作者為博士研究生劉鑫�����、博士后杜奧冰�,通訊作者為崔光磊研究員����、董杉木研究員以及孫富研究員����。該工作得到了國家自然科學基金����、中國科學院戰略先導項目�����、山東省重點研發計劃等項目的資助與支持����。

Xin Liu,# Aobing Du,# Ziyang Guo, Chen Wang, Xinhong Zhou, Jingwen Zhao, Fu Sun,* Shanmu Dong,* Guanglei Cui*. Uneven Stripping Behavior, An Unheeded Killer of Mg Anode. Advanced Materials. DOI: org/10.1002/adma.202201886.